毎日の生活に欠かせない存在となったコーヒーですが、その「コーヒー 由来 語源」について深く知っている人は意外と少ないのではないでしょうか。この記事では、コーヒーという言葉がアラビア語でどのような意味を持っていたのか、またエチオピアでの発見にまつわる伝説や、歴史を通じてどのように語源が変化してきたのかをわかりやすく解説していきます。加えて、日本で使われた初期の漢字や、宇田川榕菴が考案した表記の背景、さらには恋愛や大人の会話の中で使われてきた隠語としての意味も紹介します。世界各国で呼び方が異なる名前一覧や、各地の文化に根差した呼称、豆の流通経路などにも触れながら、コーヒーという言葉の奥深さと魅力を紐解いていきます。コーヒー好きなあなたにとって、新たな発見が詰まった内容となるはずです。

- コーヒーの語源がアラビア語「カフワ」に由来する理由

- エチオピアの地名「カファ」との関係性

- コーヒーが文化や恋愛、隠語とどう結びついたか

- 各国でのコーヒーの呼び名と歴史的背景

コーヒーの由来と語源を探る

コーヒーの語源にあるアラビア語での意味

結論から言うと、コーヒーの語源として最も有力とされているのは、アラビア語の「カフワ(qahwa)」という言葉です。この単語はもともと、ワインなどの酒類全般を指す言葉として使われていました。ところが、宗教的な理由からアルコールの摂取が禁じられていたイスラム世界では、コーヒーがその代替として重要な役割を果たすようになります。飲むと眠気が覚め、頭が冴えるという特性があるため、「カフワ」は次第に覚醒作用のある刺激的な飲料を意味する言葉へと変化していきました。こうして、コーヒーは単なる飲み物ではなく、日常生活の中で精神的な覚醒や集中を象徴する存在として広く親しまれるようになったのです。

エチオピアの地名カファの説とは

現在のところ、エチオピアに存在する「カファ(Kaffa)」という地名も、コーヒーの語源に関する有力な候補のひとつとされています。この地名が注目されている背景には、コーヒーの木が自生していたとされる地域がまさにカファであり、植物学的にもこの地がコーヒーの原産地であると長く信じられてきた事実があります。したがって、地名がそのまま飲み物の名前に転じたという説は、非常に魅力的で興味深いものです。しかし、言語学の観点から見ると、カファとコーヒーの間には直接的な語彙的つながりを示す明確な証拠が乏しいことも否定できません。実際には、発音の類似性に基づいた仮説の域を出ておらず、音が似ていることから語源と推測されているに過ぎない点に注意が必要です。語源説としては豊かな物語性があるものの、学術的な信頼性においては、アラビア語の「カフワ(qahwa)」に由来するという説のほうが、はるかに強い裏付けを持っていると考えられています。

コーヒーを最初に発見した人の伝説

このように言うと驚かれるかもしれませんが、コーヒーを最初に発見したのはヤギ飼いの少年カルディという伝説があります。この物語は非常に印象的で、古くから語り継がれてきました。ある日、彼が飼っていたヤギたちが山中で見慣れない赤い実を食べたあと、急にはしゃぎ出し、踊るように飛び跳ね始めたことに気づきます。不思議に思ったカルディはその実を手に取り、自らも試してみることにしました。すると、彼もまた気分が高揚し、眠気が消えていくのを感じたといいます。この体験がきっかけとなり、人々はその赤い実に興味を持ち始めたとされています。もちろん、これはあくまでも伝説であり、実際にカルディという人物が存在していたという歴史的な証拠は見つかっていません。しかし、このようなエピソードは、コーヒーの歴史に神秘性やロマンを与える存在として、今でも多くの人々に親しまれています。

アラブ社会での歴史と広がり

おそらく最も実用的な視点として、コーヒーは14世紀頃にアラブ社会で薬用として飲まれ始めました。当時の人々は、疲労回復や消化促進の目的でこの飲み物を用いていたとされています。そして15世紀になると、コーヒーは日常的な飲料として徐々に一般に広まり、嗜好品としての地位を確立していきました。特にイエメンは、その栽培条件の良さから重要な生産地として注目を集めるようになります。イエメンで生産されたコーヒーは、紅海の貿易ルートを通じてアラブ世界の各地へと輸出され、次第にトルコやエジプトにも伝わっていきました。やがてこれらの地域ではコーヒーが文化の一部となり、宗教的・社交的な場面で欠かせない存在となっていきます。アラブ社会において、コーヒーは単なる飲み物ではなく、人々が集い、語らい、共に時間を過ごす象徴的な存在として、強く根付いていったのです。

恋愛とも関連?意味の変遷に注目

一方で、言葉の意味には恋愛や情熱というニュアンスも徐々に加わっていきました。もともと、コーヒーがアラビア語で「カフワ=ワイン」の代替として飲まれていた背景を考えると、感情を高め、気分をリフレッシュさせる飲み物という位置づけになるのはごく自然な流れです。ワインと同様に、心を開き、会話を弾ませる効果があると感じる人も多かったようです。そのため、恋人や大切な人と過ごすひとときに、コーヒーを一緒に楽しむという文化が次第に広がっていきました。また、そのような場面において、コーヒーが気持ちを和らげる存在であったことも、この飲み物が恋愛と結び付けられて語られる理由のひとつです。こうした意味の拡張は、単なる飲料を超えて、コーヒーが人々の感情や人間関係に影響を与える文化的な存在として受け入れられてきたことを示しています。

世界に広がる豆と呼び方の遍歴

このため、コーヒーの呼称は国によって非常に多様性に富んでいます。例えば、トルコでは「カフヴェ」、イタリアでは「カッフェ」、フランスでは「カフェ」など、いずれもその語源はアラビア語の「カフワ(qahwa)」に由来していると考えられています。こうした名前の違いは単なる発音の変化にとどまらず、それぞれの言語圏での受け入れられ方や文化的背景を反映しています。さらに、原産地からヨーロッパやアジアに至るまでの複雑な流通経路や、各地域における宗教的な立場、さらにはコーヒーの飲み方や提供スタイルの違いが、呼び名にも多様な影響を与えているのです。結果として、コーヒーという飲み物が各国で独自の名前を持ち、それぞれの文化の中に根付いていることが見て取れます。

漢字や隠語から知るコーヒーの語源

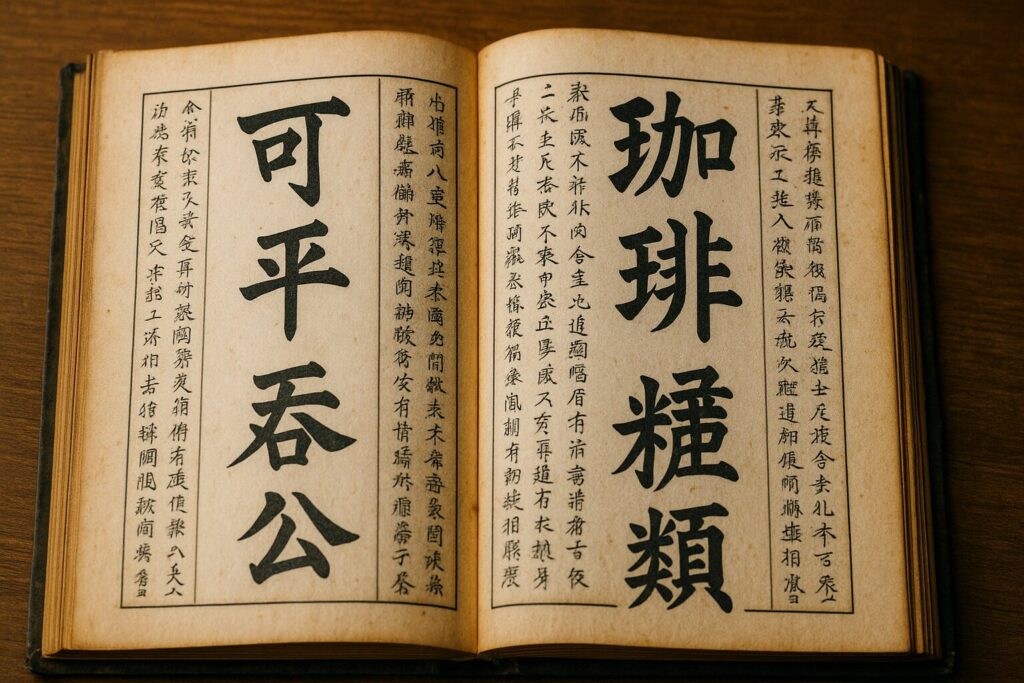

日本で使われた初期の漢字の由来

もともとコーヒーが日本に伝来したのは江戸時代末期のことでした。当時は西洋文化が少しずつ日本に紹介され始めた時期であり、異国の飲み物であるコーヒーもその一つとして登場します。しかし、そのままの発音を日本語で表すことが難しかったため、音に近い漢字を使った当て字が考案されました。たとえば「可否」や「可非」といった表記は、実際には意味というよりも、音の響きを優先して選ばれたものです。これらの漢字は、コーヒーの語感を視覚的に表現しようとする試みであり、日本語ならではの言語的な工夫や柔軟性が垣間見える事例だと言えるでしょう。さらに、こうした当て字の使用は、異文化を受け入れる日本人の創造性や適応力の高さを示す興味深い証拠ともなっています。

宇田川榕菴が作った「珈琲」の意味

これには特筆すべき事実があります。現在、私たちが日常的に目にしている「珈琲」という漢字表記は、実は江戸時代の蘭学者・宇田川榕菴(うだがわようあん)によって創案されたものです。彼は西洋から伝わったコーヒーという飲み物に、日本語としてふさわしい文字を与えるために、多くの漢字の中から慎重に選定しました。「珈」は宝石や装飾品として用いられる玉飾りを意味し、「琲」は複数の玉が連なった装飾品のことを表します。この組み合わせは、コーヒーの実が枝に連なっている様子を美しく象徴したものであり、視覚的なイメージと意味の両方を兼ね備えています。単なる当て字ではなく、植物の形態と文化的背景を融合させたその発想は、日本語における言葉の美的表現の一例として非常に高く評価されているのです。意味を含めて考案された点に、日本語特有の繊細さと深い文化性がにじみ出ており、まさに言葉と文化の結晶だと言えるでしょう。

隠語として使われたコーヒー表現

日本の一部の文化圏では、コーヒーが隠語としても使用される場面があります。具体的には、恋愛関係や夜の営みといった、ややプライベートでセンシティブな話題に関連づけられることもあるのです。こうした使われ方が広まった背景には、コーヒーが持つイメージが大きく影響しています。つまり、コーヒーは一般的に「大人の飲み物」という印象を持たれており、その芳醇な香りや落ち着いた雰囲気が、大人同士の深い関係を連想させる要素になっていると考えられます。また、静かで親密な空間を演出する飲み物としての性質が、隠喩的な意味を持ちやすいという点も見逃せません。このような理由から、日常会話の中でコーヒーがさりげなく隠語として登場することがあるのです。

各国のコーヒーの名前一覧と特徴

言ってしまえば、コーヒーの名前には各国の文化的背景や価値観が深く刻まれていると言えます。たとえば、英語では”coffee”、ドイツ語では”Kaffee”、イタリア語では”caffè”などと呼ばれており、いずれもアラビア語の「カフワ(qahwa)」から派生しています。これらの表現は、単に言語的な変化の結果というだけでなく、その国でどのようにコーヒーが受け入れられ、広まっていったかを示す手がかりともなります。発音や綴りの違いは、各地域の言語構造や音の特徴に由来しており、加えて、コーヒーが伝わった時期やその経路、さらには貿易や植民地政策といった歴史的な背景によっても大きく左右されました。つまり、呼び名ひとつ取ってみても、そこには単語以上の意味が込められており、コーヒーがいかにして世界中に広がり、多様な文化に融合していったかを象徴する存在なのです。

コーヒー文化の中にある恋愛の隠喩

このような背景から、コーヒーはしばしば恋愛や人間関係を象徴するメタファーとして語られることがあります。たとえば、「一緒にコーヒーを飲む」という表現には、単なる飲食の行為を超えて、相手との距離を縮めたり、告白のきっかけになったりするなど、親密な関係を築くためのサインとしての意味が込められている場合があります。さらに、このような表現は恋愛初期の駆け引きや感情表現にも利用され、気軽な誘いに見せかけた心理的アプローチとして機能することもあります。こうした文化的ニュアンスは、時代や地域ごとの言葉の変遷に伴って徐々に形成されたものであり、コーヒーという飲み物が持つ雰囲気や象徴性と深く結びついているのです。

歴史が語る言葉の進化と魅力

こうして見ていくと、コーヒーにまつわる言葉の変化は、単なる音や意味の移り変わりではなく、長い年月をかけて育まれてきた歴史や文化の融合によって形成されてきたことがわかります。それぞれの時代、そして地域ごとに少しずつ意味や使われ方が変化しながらも、今日に至るまで人々の間で変わらず親しまれてきたのです。たとえば、宗教的背景や交易路の発展、言語の多様性などが複雑に絡み合い、言葉としてのコーヒーも多様に進化を遂げてきました。このように、その語源や由来をたどることは、単に言葉の起源を探るという言語学的な興味にとどまらず、さまざまな文化的要素を理解するための貴重な手がかりにもなります。言葉の裏にある人々の暮らしや価値観を知ることで、私たちはより深く世界の文化に触れることができるのです。

コーヒーの由来と語源を理解するための総括ポイント

記事のポイントをまとめます。

- 「コーヒー」の語源はアラビア語の「カフワ(qahwa)」が有力とされる

- 「カフワ」はもともとワインなどを指す言葉だった

- イスラム世界でワインの代わりにコーヒーが広まり語義が変化した

- エチオピアの地名「カファ」も語源説として存在するが証拠は乏しい

- ヤギ飼いの少年カルディの伝説が発見エピソードとして語られている

- 14〜15世紀のアラブ社会で薬用としてコーヒーが利用された

- イエメンから紅海ルートを通じて他国へ広がった

- コーヒーは宗教的・社交的場面でも重要な役割を担った

- ワインの代替という背景から恋愛や感情と結びついた解釈がある

- 国ごとの呼び名の違いが文化的背景を反映している

- 江戸時代末期に日本へ伝来し当て字で表記された

- 「珈琲」という漢字は宇田川榕菴によって創案された

- 日本では恋愛や夜の営みに関する隠語としても使われた

- 呼び名や語感の違いは各地域の歴史や言語構造に由来する

- 言葉の進化を通じてコーヒー文化の多様性が浮かび上がる